危機感が消えず不安で悲鳴のような気持ちを込めて作った…!『斬、』シアターセブンに塚本晋也監督を迎えトークショー開催!

開国するか否かで大きく揺れ動いていた江戸時代末期を舞台に、時代の波に翻弄されるひとりの浪人と彼に関わる人々を通して、生と死の問題に迫る『斬、』が全国の劇場で公開中。1月26日(土)には、大阪・十三のシアターセブンに塚本晋也監督を迎え、トークショーが開催された。

映画『斬、』は、塚本晋也監督が出演・脚本・撮影・編集・製作を務めた、初の時代劇。250年にわたって続いてきた平和が、開国か否かで大きく揺れ動いた江戸時代末期。江戸近郊の農村を舞台に、時代の波に翻弄される浪人の男と周囲の人々の姿を通し、生と死の問題に迫る…

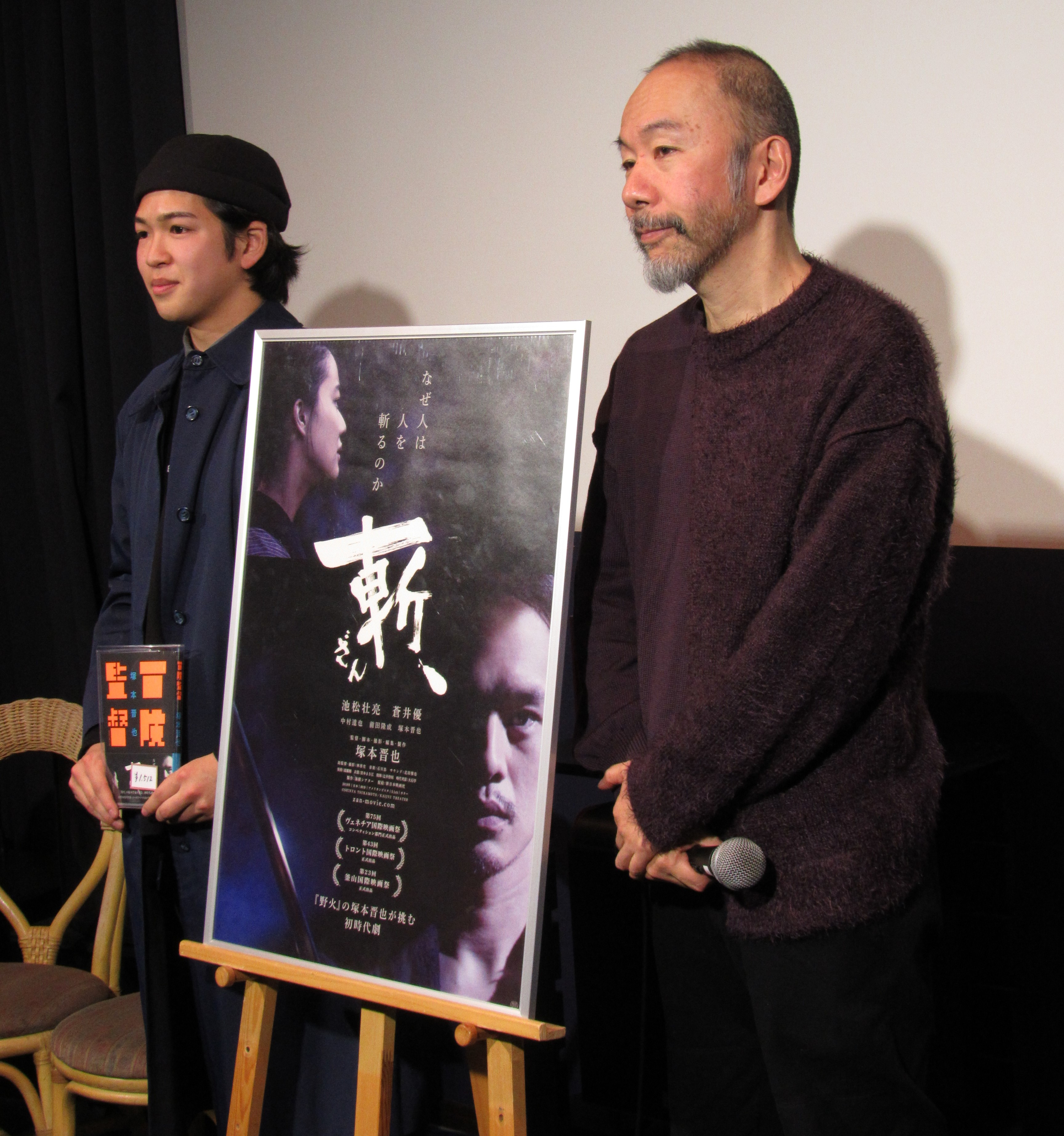

上映後に、塚本晋也監督が登壇。「重々しい映画の後に澤村が出てきちゃってすいません」とおどけながら、和やかな雰囲気のなかでトークショーは始まった。

前作『野火』は、随分前から塚本監督が作りたかった戦争映画であり、この時期に作らないとチャンスがなくなる、と思って作った作品。同時に、時代劇も随分前から作りたかったジャンル。『野火』制作時は、日本が戦争に近づいてしまう危機感を以て作ったが「危機感が消えず不安で悲鳴のような気持ちを込めて作ったのが『斬、』」と告げる。『野火』は、最初から最期までシーンが全部決まっていたが『斬、』は「一本の刀を過剰に見つめる若い浪人、という一行しかなかった」と明かし、池松さんを主役にそのまま演じさせた。つまり「結末に向けて物語を構築するというより、叫びがそのまま映画になった」と説く。嘗て30代半ば頃にある雑誌のコラムに「将来作りたい時代劇として、人間を一瞬のうちにモノに変えてしまう刀という兵器を過剰に見つめる若い浪人の話をいつか作りたいな」と書いており、今作で遂に叶った。

刀が持つ意味にについて、当初の塚本監督はハッキリと考えておらず「人間が刀と一体化するかどうか。道具と人間は普遍的で大事なテーマ」だと捉える。『野火』では人を殺す道具が爆発的に膨らんで、銃器や戦車として表現された。『斬、』では「一本の刀に集約して、人との関わりを描いたらどうなるのか」と興味があり「もう一つの主人公である刀の誕生から、どのように作られていくのかという話でもある」と述べる。また、『野火』は大岡昇平さんの小説に描かれていることに近づくことがテーマだったが、『斬、』では「時代が変化しても存在する恐怖や悲鳴、今の自分が感じている空気の怖さを置き換えたシンプルなお話」だと示し、主人公の杢之進について「今の自分に一番近い正気な人。全く別の澤村は、今の自分からかなり遠いが、江戸末期の剣豪として時代劇では普通の人」だと表現し、2人のギャップを興味深く描いた。

塚本監督作品には、2人の異なった人物が頻繁に出てくる。良識的だが内側に獣を秘めてている人間と、最初から破壊衝動がある悪の心をもった人間が、偶然出会い内なる獣を覚醒させるストーリーを展開していく。監督としては「日常生活に満足している人が登場し、もう一人の自分といえるような別のキャラが登場する。一方が襲われて戦っていく中で、キャラクターが変化し違う領域に出会い、新しい世界が見えると考えており「ネガティブな世界へ目覚めていくので、居心地が悪い」と正直に話す。つまり、真実に目覚めると善人ではいられないと訴えており「人間は善と悪に分かれて存在しているとは思っていない。人間の中に善と悪がある。悪もあるけど前でいきたいというポジティブなマインドがある」と考えている。『斬、』においても同様で「最後に善人で終わる必要はない。寧ろ真逆。皆さんに『嫌だな』と思って頂き、自身の中にある善の部分に気づいてもらったほうがいい。映画を観た後に見る景色が変わるのが一番良い」と表す。

30年も映画監督として作品に携わってきた塚本監督は、当初は、まず画が思い浮かび物語に変えていたが、とある時期からは画よりコンセプトが突出し解きほぐしていくようになった。視点を変え「以前は映画を壮大な規模で書くと息も絶え絶えになり薄味になってしまう。なるべく話を小さくして最後に突っ込んでやっていく方が濃密で良い作品になる」と気づいていく。『斬、』では、時代考証の大石先生に相談し、千葉辺りの農家を手伝いながら生活している浪人もいたと聞き『作品にピッタリだ』と直感。「森・人間・金属の棒の三要素を強調しシンプルでハッキリとしたテーマの作品が出来るかもしれない。前半は江戸末期の京都に向かう典型的な時代劇だが、後半は構築してきたストーリーを崩していく展開。時代劇ファンにとってはストーリーが理解できなくなる可能性もある危険な作り方」だと考えたが「実験的で自由な作品をやってみたい。初めて観た方はよく解らない人も多いが、回数を重ねて理解して喜んで下さった」と実感した。撮影にあたり、カメラの角度は大事にしており「物事の見え方は視点の位置でも違う。そのPoint of Viewで描いていることは自分でも大事だと思っていたが、ふと俯瞰的に描くとどうだろうか」と最近は感じている。カメラが第四の役者とも云える立場にあり「止めている画はシンメトリーでないと気が済まない。動く時は、急に動いてガツガツと撮る。デジタルカメラになって以来、動きが大きくなり過ぎて良くない時もある。フィルムカメラの時は厳密に考えて動いている。絵コンテもみっちりと書いている。編集では丁寧に細かく変えていく」と極めて慎重だ。

主人公の杢之進を見事な殺陣と共に池松壮亮さんについて、塚本監督は「殺陣の経験に関わらずキャスティングした。殺陣の辻井さんに1カ月半もかけて指導してもらい、相手役は殺陣がよく出来る方に出演して頂いた。池松さんは未経験にも拘わらず覚えが早い。身体能力の凄さにビックリした。殺陣には拘りがある。様式的ではない生々しさがある殺陣を本格的に演じた」と太鼓判を押す。池松さんの共演者については「プロットを書き、何方に演じてもらうか考えました。難しい役だが存在感が素晴らしい方にお願いしたい」と考える中で、ある時、蒼井さんがフッと思い浮かび「僕の映画とは違うかもしれないと思ったが、恐る恐るながらも躊躇せず御願いしたら早い返事を頂いた」と打ち明ける。「蒼井さんが10代の時、初めて映画に興味を持ったきっかけの日本映画3本の1つに『双生児』が入っていた。お互いに良かった」と喜んでおり「映画は人間性が変わっていくが、蒼井さんは収集がつかなかった。脚本を貰った時に、自分の中で整合性を作って自分に引きつけて挑むようだが、このプロットを見た時に、バラバラで収拾がつかなかったので『1つにしないでバラバラに演じた』と言っていました。自分の中では自然なつもりではあった。相手によって反応が変わることはありますので、自然な流れかな」と受け止めていた。

ここで、市助を演じた前田隆誠さんが登場。塚本監督は「池松さんは落ち着いた大人っぽい人だが、童顔。若手俳優が並ぶと同級生に見えてしまう。池松さんの弟のような存在である市助にするために、可愛げでもやんちゃに見える雰囲気が必要」だと考えていた。オーディションで前田さんに会い「最初から剣道着を着ていて、可愛さがあった。皆の意見を聞きながら、演技を見せてもらって最終的にお願いした」と語る。現場での塚本監督について、前田さんは「着物姿でカメラを持っている姿はカッコいい」と常々思っていた。怒られたり厳しいと感じたりしたことはなく「撮りたい画に皆が合わさるように、誰よりも考えている」と捉えている。殺陣は大変で「池松さんに凄く怒られました。剣道をやっていたが『剣道ではない。真剣を扱っているように思え』と稽古場の時から教わり、杢之進と市助の立ち位置でやらせて頂きました」と真摯に受け止めていた。映画での芝居が初めてだったが、監督から「演劇の芝居による癖が強い。癖は取っていいんだ。君自身の自然な演技でいいんだ」とアドバイスを受けながら演技に取り組んだ。塚本監督は、市助を演じた前田さんについて「世慣れした大人が演じるのではなく、映画として可愛げのあるキャラクターに似ている方が良い。出番が終わった後は、スタッフになってもらった。翌日からは、周りのスタッフから厳しく言われていた」と姿勢を気にかけていた。なお、現場では、皆が自身のパートに属人的ではない。スタッフだけでなく役者も含め、皆が映画に必要なことを取り組んでいる。

塚本監督作品の音楽を長年手掛けてきた石川忠さんが撮影後にお亡くなりになった。石川さんは一昨年の5月に本作を作り始めた時に依頼を受け快諾。塚本監督と石川さんとは撮影中は打ち合わせをせず、編集が終わって作品を見せてから打ち合わせを始める。編集している最中、一昨年の暮れにお亡くなりになり、映画を全く観ていない。通常、別の人を探す必要があるが、塚本監督は「石川さんの嘗ての曲を全部聞き、作品に合うものをはめていった。だが『斬、』の音楽にする必要があり、曲が足らなかったが、石川さんの奥様が未使用の楽曲を提供して下さって、その中から入れていった」と、鎮魂的なプロセスを経て、感傷的にならず、石川さんと対話するように編集していった。また、アナログへのこだわりがあり「CGを使わず、できる限り当時の状況を作り、本物に見せたい。カメラは撮るだけで、照明等で状況を作り、その雰囲気の中で芝居をする」と創意工夫し、俳優に演じてもらっている。

今後については「『野火』のように昔からやりたかった映画を着実にやりたい」と考えているが「『野火』『斬、』を撮っても心配だ」と気が治まらない。次作を考えており「あまりにも規模が大きい。自主映画ではなく、興味を持って下さっている会社と『野火』が幼く見えるような規模の作品を作りたい気持ちもある」と明かす。さらに「僕が4歳の時に開催された東京オリンピックが背景にある時の映画を作りたいことがライフワークとしてある。来年に発表できるといいだろうなという葛藤がある。全く違う作品になる可能性もある」と未来を見据えていた。

- キネ坊主

- 映画ライター

- 映画館で年間500本以上の作品を鑑賞する映画ライター。

- 現在はオウンドメディア「キネ坊主」を中心に執筆。

- 最新のイベントレポート、インタビュー、コラム、ニュースなど、映画に関する多彩なコンテンツをお伝えします!