死と向き合い、終いの時を考えてみてほしい…『人生をしまう時間』下村幸子監督と福島広明プロデューサーを迎え舞台挨拶開催!

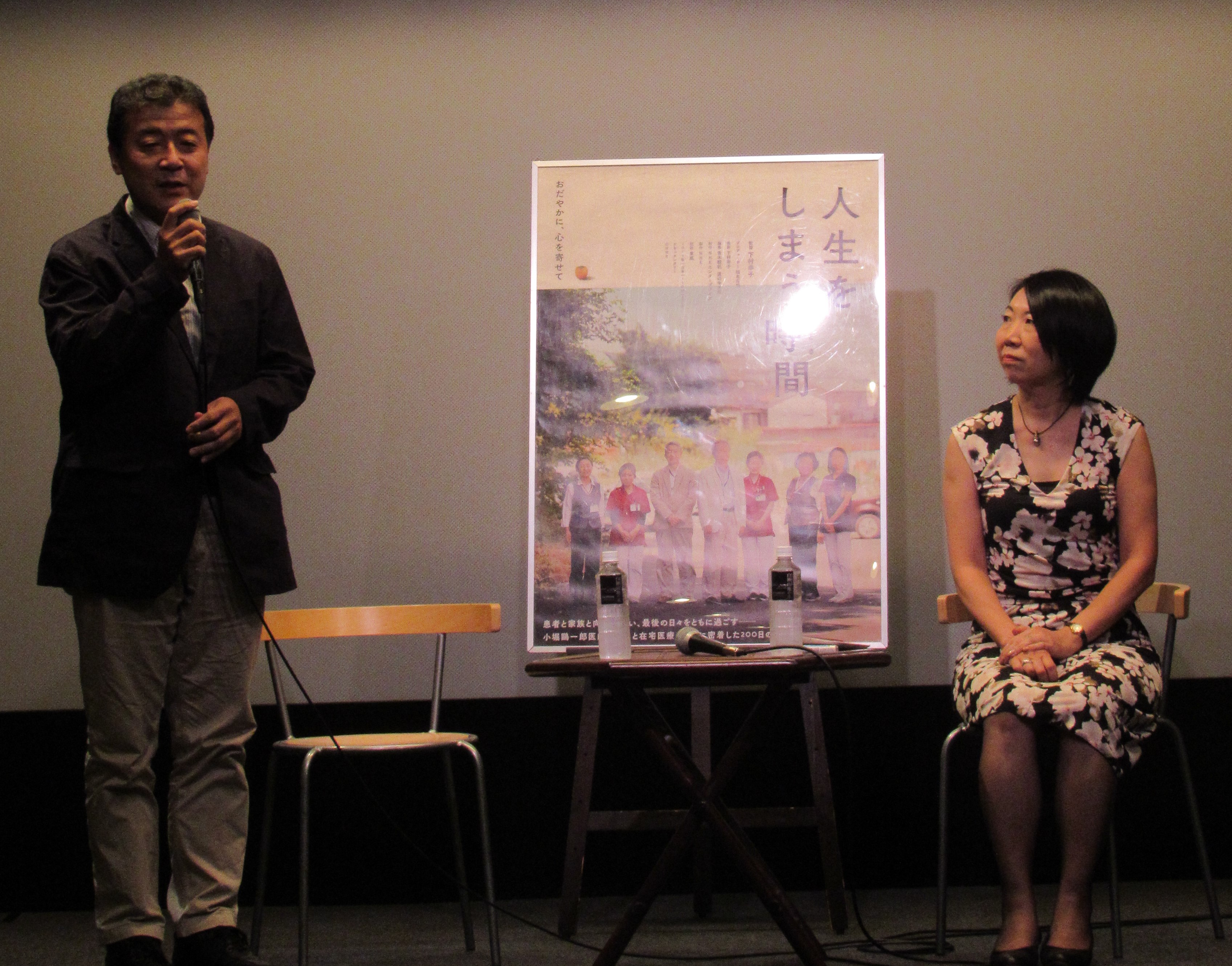

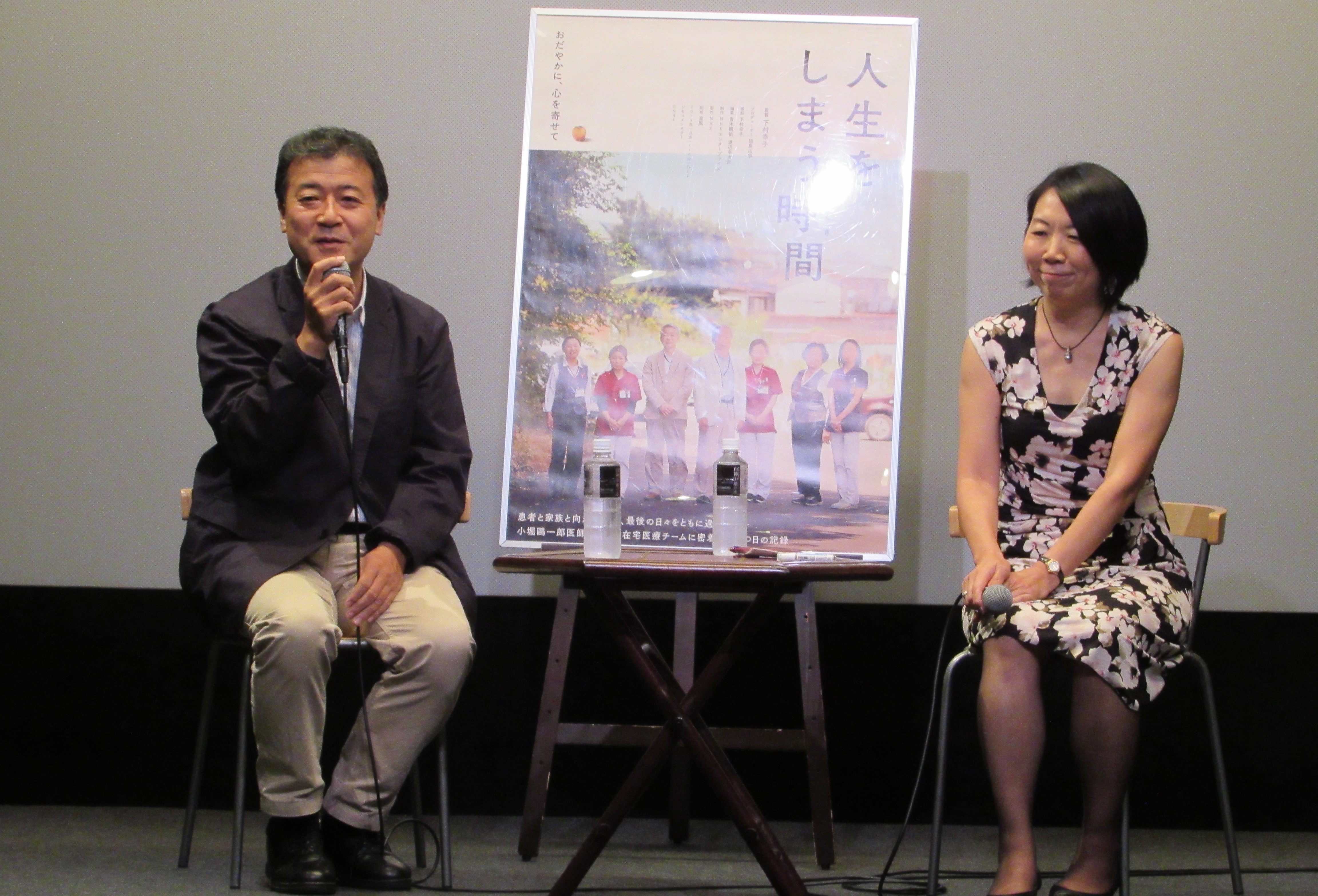

『死を生きた人びと 訪問診療医と355人の患者』の著者・小堀鴎一郎医師と在宅医療チームに200日密着したドキュメンタリー『人生をしまう時間』が10月5日(土)より関西の劇場でも公開中。初日には大阪・十三の第七藝術劇場に下村幸子監督と福島広明プロデューサーを迎え舞台挨拶が開催された。

映画『人生をしまう時間』は、訪問診療医としてさまざまな患者の死を記録したノンフィクション「死を生きた人びと」の著者で、森鷗外の孫でもある小堀鷗一郎医師と、在宅医療チームに密着したドキュメンタリー。NHK BS1で放送され、日本医学ジャーナリスト協会賞大賞を受賞するなど大きな反響を呼んだドキュメンタリー番組「在宅死“死に際の医療”200日の記録」に新たなシーンを加えた。埼玉県新座市の堀ノ内病院に勤める小堀鷗一郎医師。東大病院在籍時には名外科医として名高かった小堀が医師生活最後の現場として取り組んでいるのが、在宅による終末期医療だった。医師、看護師、ケアマネージャーたちは、患者や家族たちと寄り添いながら、さまざまな難問に向き合い、奔走する。ひとりひとり、それぞれの人生の終わりに医療ができることとはなんなのか。カメラは80歳の小堀をはじめとする在宅医療に携わる人々に200日にわたり密着し、在宅死の現実をつぶさに記録していく。

上映後、満員立ち見状態の中で、下村幸子監督と福島広明プロデューサーが登壇。下村監督は制作当時を振り返り「当時は無我夢中で、映画化されるなんて本当に思いませんでした。この映画を皆さんに観て頂けるのは本当に嬉しいです」と感謝の気持ちを伝えた。

2013年、沖縄の県立病院での救急救命医についての番組「こうして僕らは医師になる~沖縄県立中部 病院研修日記~」の制作で、下村監督は初めて福島プロデューサーと組み、カメラを自分で回すように云われる。ロケ前日、机上にカメラの取扱説明書が置おかれており「それまでは自分で回すことがなくカメラを使い慣れていなかったので、どうにかしました」と打ち明ける。福島さん自身もディレクターとして番組を撮ったことがあり「2011年の東日本大震災で、どうしても入りづらい現場があり、自分でカメラを持って原発直下の町に行って撮影してきた経験がありました」と明かし「自分でカメラを持って回すことの責任、撮らせて頂く方との距離の近さ、関係が違った形で生まれる」と説く。本作では、在宅医療の現場という究極のプライバシーの現場に入ることになるので「大人数で大きなカメラで照明をつけての撮影は、そこにある生活空間を崩してしまう心配がある。カメラの性能が劣っても、小さいカメラで近づかせて頂いて、撮らせて頂くのが大事。撮影技術はカメラマンより劣ってしまうが、それ以上の意味がある」と語った。下村監督は、最期の時間を撮らせて頂く上で「究極のプライバシーエリアに入っていかないといけない。ドキュメンタリーはミニマムでもカメラマンと音声と監督の3人が必要。メリットは、各自が客観的に意見を言い合える。今回はさらに最小限。取材先のプライベートを優先しました」と慎重に話す。

先輩プロデューサーから「とってもユニークな先生がいるんだよ」という一言を受け、下村さんは、小堀鷗一郎医師について詳しく聞いてみる。昔は東大のエリート外科医、今は在宅医療に専念し、自身でミニ・パジェロを運転して一軒ずつ回っている。自身が勤める病院では屋根裏部屋に自室を設け、80歳にして趣味はマラソン、森鴎外の孫。「おもしろい人物に違いない。これは会ってみないと分からない」と直ぐにアポを取り、先生に会いに行き、お願いし現場に同行させてもらう。「会った瞬間から、私が持つお医者さんのイメージを悉く壊してくれる先生。まず白衣を着ておらず、ヘミングウェイ調の格好良いおじさま。運転する時はキーハンターのようなサングラスをしている」と表現し「この人は絶対におもしろい」と確信する。実際は過酷な現場もある中で「先生の背中を追いかけると様々なドラマがある」と認識し、番組を企画していった。

取材を始めるにあたり、下村監督は、まず先生と一緒に伺い、先生の問診以降には、カメラを置いて通っていった。「取材ではなく、私という人間を知ってもらう。撮影とは関係ない様々な話を沢山しました。その上で、『先生のお仕事を世の中にお伝えしたい』『これから在宅医療に入る方々の何らかのヒントになるような番組を作りたい』という旨をお話ししました。そこで、皆さんから了解を頂きました」と説く。福島プロデューサーも、在宅医療の番組は、ディレクターとしても何度か手掛けており「プライバシーに関わることは御本人の意思を何よりも大事に、最優先にしました。ご家族も一緒に同意頂きます。取材を進めていく中で、御親戚からも様々な意見を頂きますので、尊重していきます」とフォローしていく。本作の制作にあたり、物凄く沢山のご家族を取材させて頂いたが「温かいシーンが撮れていると思っても、途中で気が変わり、撮影を諦めたこともありました。番組放送後、『良かったね』と言って頂けることが大事。取材を受けて頂いた方が放送を観て『自分達のことを思い返して、良かったよ』と仰って頂けることが励みになります」と真摯に語った。

在宅医療を題材にした作品だが、下村監督は「今回は、ヒューマンドキュメントとして、この番組を捉えたかった」と明かす。「夫婦や親子には物語があり、お医者さんと患者さんも同士のような関係だ」とカメラを持ちながら感じていく。特に小堀先生は最期の時間の過ごし方は大事にしていると感じ「先生は、最期の時を家族だけの時間にしている。先達から共感し学んだと仰っている」と述べ「その場に遭遇し、そのままカメラを回すことも出来たが、小堀先生の姿を伝える上では、カメラも出るべきだ」と考え、録音機器だけ置かせてもらい、外に出ていった。このやり方が良かった、と実感しており「それぞれの先生にそれぞれの方針があります。先生によって全く違いますが、目指していることは同じです」と伝えていく。

TVドキュメンタリーの映画化にあたり、下村監督は、ナレーションの有無について解説する。「TVは、”ながら視聴”があるので、ナレーションである程度の説明してカバーしています」と踏まえた上で「映画は暗闇で2時間近く付き合って頂きますので、お客様に預けてこの世界に埋没して頂きたい。観て感じることはお客様にお任せし、自身の問題として考えてもらいたくて、大きく変えました」と説く。さらに、TVでは放送していないもう1つのケースとして、ケアマネージャーと訪問看護師と医師がサポートするチーム医療を加えており「決して在宅医療はお医者さんだけではなく周りに様々な方が関わっていることをお伝えしたかった」と語る。福島プロデューサーも「今のTVは視聴率が大事。”ながら視聴”やザッピングにならないように作り込んでいく。テロップやナレーション等で足し算されている。理解が難しくてチャンネルを変えられないように、説明していく」と解説し「撮った映像に加えることが増えて隙間を埋めていく作り方をしてしまう」と言わざるを得ない。「映画は、これだけの時間に付き合って頂けることが保証されている環境。音声的にも閉ざされているので、よく聞こえる。よっぽどのことがない限り出ていく人もいない。少しわからなくてもじっくり観ていけば分かることはよくある」とお客さんを信じて委ねている。「2時間観てもらったら伝わることを信じて作りました。制作者にとってはやりがいがある。おもしろくもあり、志が高いことをさせて頂きました」と、今のTV番組制作ではなかなか出来ない、映画ならではの良さを表現できたことに満足していた。

これからの高齢社会に向けて、下村監督は「この映画には、死と向き合うということをやって頂けたら、というメッセージを込めています」と告白。「今の社会、死というものは不条理で話してはいけない、隠されたものとして日常の中にはない。昔は、葬式は自宅で行い、寝ずの番をしていました。遺体に対しての恐怖感は、当時からあまりなかった」と振り返った上で、現在の高齢社会について「すぐに葬儀業者が葬儀場に行ってしまうので、身近にない社会になってしまった。死について話すだけでもタブー。自分が最期にどこでどのように迎えたいか、もあまり話せない社会になってしまっている気がしました」と嘆くしかない。「本当は凄く大事なこと。最期の時間をどうするか、早いうちに自分が元気な頃から家族と話しておいた方がいいな」と、今回、64ケースを取材していく中でつくづく感じており「話しにくいトピックかもしれないですけども、この映画をきっかけに家族や大切な方達と終いの時のことを話してほしい」と本作に自身の思いを込めて制作している。福島プロデューサーは、将来を考え「在宅でお亡くなりになる方は増えていく傾向だ」と捉えており「『住み慣れた家で死にたい』『家族に囲まれて最期の時を過ごしたい』と考えることは良いこと。自分もそうありたい。そういう人が増えたら良いな」と話し「在宅医療も進んでいくことが良いと思って、これまでもこれからも取り組んでいきたい」と受けとめていた。しかし「国が一体となって在宅医療を勧めており、医療費の削減をするための動きがある。それぞれの御家族が家で看取りたいという気持ちが、不思議なことに方向が同じになっています。国と家族の意思が違っていないかな」と違和感があり「単純な話ではない。家族や本人が求める在宅医療の在り方をしっかり考えていくべき。お金抜きには語れませんが、お金中心に進んでいかなければいいな」と訴求する。

最後に、福島プロデューサーは「『人生をしまう時間』というタイトルですが、これはいつなんだろと思います。いつかは死ぬわけですから、実意は、今この時が、人生をしまう時間なのかもしれないと思って、見つめ直すことが大事かなと思っています」と伝えていく。下村監督は「この映画で様々な方の死を見て参りました。その方達はこの世にいらっしゃいませんが、頂いたバトンは私の旨の中にあります。それを以てこれからも作品を作っていきたい」と思いを込め、舞台挨拶は締め括られた。

映画『人生をしまう時間』は、大阪・十三の第七藝術劇場で公開中。また、10月12日(土)からは京都・烏丸の京都シネマ、11月9日(土)からは、神戸・元町の元町映画館でも公開予定。

- キネ坊主

- 映画ライター

- 映画館で年間500本以上の作品を鑑賞する映画ライター。

- 現在はオウンドメディア「キネ坊主」を中心に執筆。

- 最新のイベントレポート、インタビュー、コラム、ニュースなど、映画に関する多彩なコンテンツをお伝えします!