ドキュメンタリーは制作者の思想を語る…『東京裁判』( 4Kデジタルリマスター版)上倉庸敬さんを迎えミニトークイベント開催!

太平洋戦争後の1946年に開廷し、日本の戦争犯罪人に裁きを下した「東京裁判」の全貌を、米国防省(ペンタゴン)に残されていた膨大な記録フィルムをもとにたどる『東京裁判』( 4Kデジタルリマスター版)が8月10日(土)より関西の劇場でも公開。大阪・九条のシネ・ヌーヴォでは、大阪大学名誉教授の上倉庸敬さんを迎え、ミニトークイベントが開催された。

映画『東京裁判』( 4Kデジタルリマスター版)は、『人間の條件』『切腹』の名匠・小林正樹監督が、戦後日本の進路を決定づけたともいえる〈極東国際軍事裁判〉、通称〈東京裁判〉の記録を、膨大な映像群からまとめあげた4時間37分におよぶ歴史的ドキュメンタリー。第2次世界大戦後の昭和21年、東京・市ヶ谷の旧陸軍省参謀本部の講堂を法廷として〈東京裁判〉は開廷された。それから2年半に及ぶ裁判の模様が、在日米軍の撮影班により戦時記録の一部として35ミリフィルムで撮影され、その後国防総省の機密資料として保管されてきた。25年後、それが法律により解禁され、その内50万フィートにも及ぶ関連フィルムを講談社が入手した。その中には、ヨーロッパ戦線や日中戦争、太平洋戦争などの記録も収められていた。それに戦前のニュース映画や諸外国のフィルムも交えた膨大なフィルムも加えて、小林監督のもと5年の歳月をかけて編集、戦後世界の原点をひも解いていく。

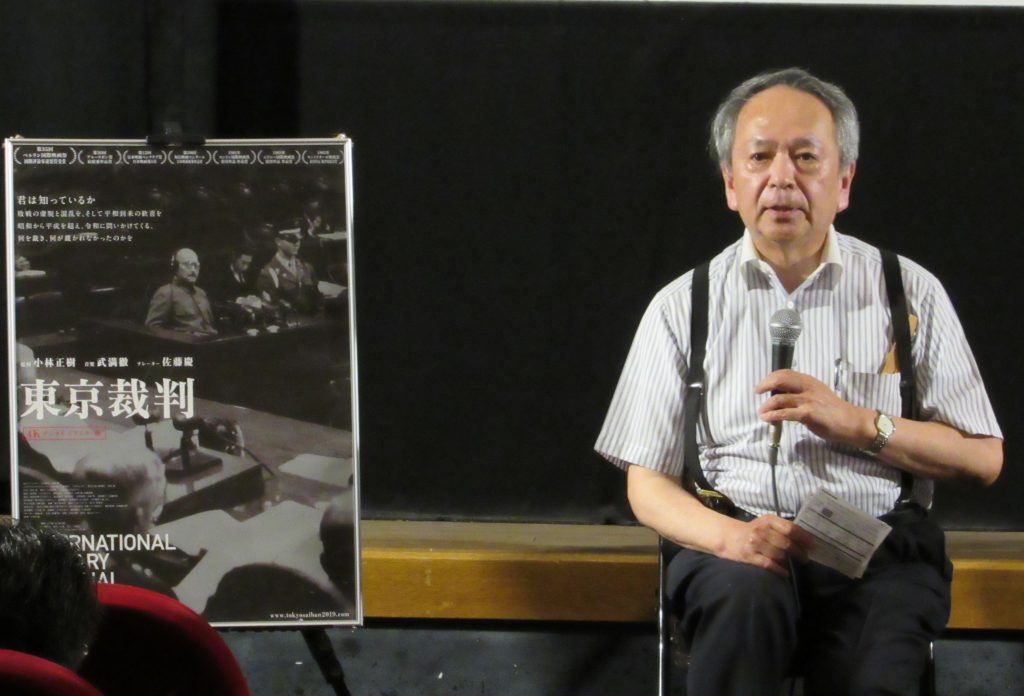

満員のお客様を迎えた上映後、上倉庸敬さんが登壇。多様な視点を以て本作が持つメッセージを伝えていった。

普段は哲学が専門の上倉さんは、本作を通して「明治以降の日本の歴史を振り返り、第二次世界大戦後から1983年までの日本の様々な問題の根が、この映画の中で指摘されています」と捉えている。ドキュメンタリーと劇映画の違いについて、以前は「ドキュメンタリーは被写体を変えず弄らない、劇映画は被写体を徹底的に弄って作り上げている。ドキュメンタリーで被写体を弄ったら記録映画であり、ドキュメンタリーの範疇から外れてしまう」と考えていた。だが、他のドキュメンタリーを鑑賞したり、信頼する人物に聞いたりしていくうちに「ドキュメンタリーが被写体を弄らず変えないだけではドキュメンタリーの定義にはならない」と認識していく。つまり、ドキュメンタリーは出来上がった作品によって見定められ「芸術上、作品がジャンルを定義します。ドキュメンタリー映画は作る時、第一に被写体を作らないでいようとする決心があり、被写体を掴む」と解釈した。

さらに、本作の編集を担当した浦岡敬一さんの著書『映画編集とは何か』から制作過程を振り返っていく。東京裁判を撮影したフィルムは50万フィートの長さがあり、ペンタゴンが70時間以上の映画を撮って保管していた。上倉さんは書籍より「浦岡さんは、その一部を観て、死刑執行と天皇制について触れざるを得ず、自身の職業生命を懸けてまでやりたくはないと思った」と告げる。そこで「浦岡さんは、ドキュメンタリーの編集者ではなく、『人間の條件』をはじめ劇映画の編集者として違うジャンルに手を出したくなかったのではないか」と推測した。小林正樹監督は、当初、劇映画として『東京裁判』を作るつもりだったが、なかなか出来ない内容で、フィルムを基に東京裁判をテーマにして映画を作りたい、と頑として譲らなかった。「浦岡さんは、自身を編集者にしてくれた小林監督のためなら、と一念発起したそうです」と気持ちを汲み取っていく。

映像に対する感覚について、上倉さんは「監督、編集者、カメラマンで比べると監督は劣ります。監督は頭の中で考え構想する。カメラマンは映像を観るので、映画監督は不要。編集者も映像を観て構成できなければならないが、監督よりは映像に対する感覚がある」と持論を展開。当時、50万フィート以上あり、130時間にものぼるフィルムを見た小林監督はお手上げになり、浦岡さんに「まず裁判記録を1本の線でつないでほしい」と依頼。浦岡さんはどのフィルムに何が映っているかを記憶し、線を作り上げた。小林監督は、その線に沿って監督補佐の小笠原さんとシナリオを執筆。すると、足りない部分はスチール写真を入れて完成させていった。また、上倉さんは「録音が西崎さんでなければ到底できない。編集者と録音技師が超一流であればよい作品が出来上がる」と断言。130時間のフィルムからの編集について「ざっくりと纏めても、裁判記録に加えて説明映像が入るので6時間になった。長時間見てもらうために、浦岡さんは、意味が切れる寸前で切っている。すると、観客は次を期待する。その連続で6時間持続できる」と解説した。

では、小林正樹監督の役割とは何か。上倉さんは「事実だけを写していたら記録映画になる。ドキュメンタリーは、被写体を掴む人の思いが入っている。つまり、作った人の思想を語る」と説く。当時の状況について「東京裁判は一つの理想から始まったが、冷戦の現実に巻き込まれて、悲劇的に終わらざるを得なかった」と嘆くが「大事なのは、1983年と現在の見方が違ってくるのは、アメリカ側の研究が発展していることが大きい。この作品はアメリカ側が撮った映像を小林正樹監督が料理したと思っていますが、アメリカはニュース・フィルムでも意図が入っている」と表現していく。今回、改めて作品を観て「映画が出来上がって以降、占領下の日本について、進駐軍について、占領軍について、人類と文明だけで扱えるような占領はあるだろうか」と受けとめ「映画公開以来、初めて40年近くを経過した自分を客観視しての人類の夢を養うことができます」とメッセージを伝え、イベントは締め括られた。

映画『東京裁判』( 4Kデジタルリマスター版)は、大阪・九条のシネ・ヌーヴォで公開中。

- キネ坊主

- 映画ライター

- 映画館で年間500本以上の作品を鑑賞する映画ライター。

- 現在はオウンドメディア「キネ坊主」を中心に執筆。

- 最新のイベントレポート、インタビュー、コラム、ニュースなど、映画に関する多彩なコンテンツをお伝えします!