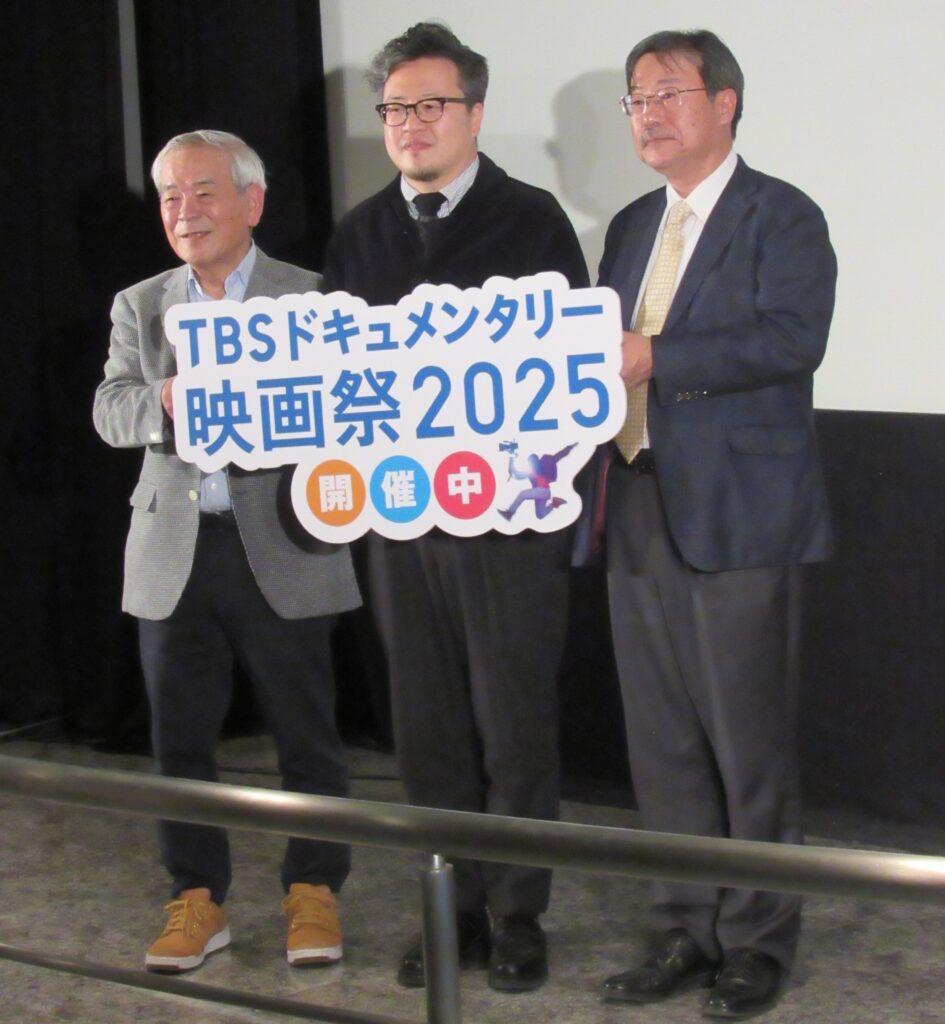

プロ中のプロが”なんじゃこりゃ”と言うなら、とんでもない発見なんだな…『巨大蛇行剣と謎の4世紀』山﨑直史監督と青柳正規さんと岡林孝作さんを迎え舞台挨拶開催!

TBSテレビやTBS系列の各局の記者やディレクターたちが、歴史的事件やいま起きている出来事、市井の人々の日常を追い続け、記録し続け、熱い思いとともにドキュメンタリー映画として世の中に発信し続けるために立ち上げられたブランド「TBS DOCS」。「TBSドキュメンタリー映画祭」は、TBS DOCSが手がけた至極の作品を集めた映画祭。テレビやSNSでは伝えきれない事実や声なき心の声を発信し続ける本気のドキュメンタリー作品に出会える場として、2021年より開催し、今回で第5回を迎える。関西では、3月28日(金)より大阪・梅田のテアトル梅田と京都・烏丸御池のアップリンク京都で開催。3月29日(土)には、テアトル梅田で『巨大蛇行剣と謎の4世紀』が上映され、山﨑直史監督と奈良県立橿原考古学研究所の所長である青柳正規さんと学術アドバイザーである岡林孝作さんを迎え、舞台挨拶が開催された。

映画『巨大蛇行剣と謎の4世紀』…

”謎の4世紀”…1600年前、巨大蛇行剣はなぜつくられたのか。

2022年、奈良市の富雄丸山古墳で2メートル37センチに及ぶ巨大蛇行剣が見つかった。同時に発見された鼉龍文盾形銅鏡とともに”国宝級の発見”とも言われ、約1600年前の”謎の4世紀”に製造されたとみられている。日本で古代国家が形成された時期にも関わらず、文書などが残っておらず、分かっていないことが多い”謎の4世紀”。この時代に一体何があったのか。巨大蛇行剣は、なぜ、そして、どうやってつくられたのか…。

上映後、山﨑直史監督と奈良県立橿原考古学研究所の所長である青柳正規さんと学術アドバイザーである岡林孝作さんが登壇。山﨑監督は、関西の考古学ファンなお客様を前にして緊張ぎみになりながらも御挨拶。お客様と共に鑑賞した青柳さんは「臨場感があって、あれだけの凄いものが出てくる現場をずっと最初から、保存科学で手当てをするところまで、将来への長期的な保存処理をするまで全部ずっと追ったものがなかなか無いんじゃないか」と感激していた。山﨑監督が取材許可を依頼した岡林さんは「素晴らしかった。喋っている様子は取材を受けている時の内容ですが、それを様々な場所で行い、それをまとめて物語として作られている。山﨑監督は凄いな」と讃えていく。

考古学については素人である、と言いながらも山﨑監督は「岡林さんがふといらっしゃって、”なんじゃこりゃ”と…プロ中のプロが言うなら、とんでもない発見なんだな」と実感。富雄丸山古墳には、巨大蛇行剣や盾形銅鏡などが発掘されており、発掘されたものをクリーニングが続いている。イタリアで40年も発掘調査を続けてきた青柳さんは「目ぼしいものが出ることはほとんどなく、大体ハズレなんです。たまに出る時といえば、そろそろ発掘調査をやめようという時に出てくる。あるいは、この辺から出てくるだろうと思ったら、端っこから出る場合が多いですね」と述べ、今作の場合について「奈良全体を見た場合、富雄は外れのような…中核ではないですよね。そういうところからあぁいうものが出てきた、という意外性ですね。我々が頭で描いている古墳時代の勢力図や文化の中心ではないところ。十分にあの時代を完全には把握していないことの証しだったんじゃないかな」と察した。2022年の冬、奈良市から「発掘現場で長い鉄のものが出始めている。見に来るように」と依頼され伺った岡林さんは「凄いな。ぐにゃぐにゃ曲がって…あれが一本だとは…一本なんだろうな、と思いつつ、三本が重なっているんじゃないかな…と思いつつ凄いな」と疑いながらも驚いてしまう。年が明けた後に持ち帰り、奈良県立橿原考古学研究所でのクリーニングを引き受け、レントゲン写真を撮ってみると「しっかりと繋がった1本のものである」と驚くばかり。半信半疑ではあったが、確定の報せを受け、驚きを隠せない。

「なんじゃこりゃ」と岡林さんが声に出してしまった、巨大蛇行剣について、山﨑監督は「1600年前の日本人は、何故作ったのか」と疑問を投げかける。青柳さんは、ポルトガル人が種子島にて伝来した火縄銃の発展を例に挙げながら「大陸から進んだ文化がどどっと入ってきても、すぐにそれを自家薬籠の如くモノにするポテンシャルが日本にはあるんですね。象徴的なものじゃないかな」と応える。岡林さんは「一つには、凄く大きいものを自分達で作りあげたもの。また、蛇行した恐ろしげなものを作った。蛇を避けるための最大限の機能を果たすものを作ろうとした。呪術的な意味合い」と挙げると共に「もう一つは、権力の象徴。大きいことは良いこと。魏志倭人伝で、240年に魏の使節が持って帰ってきた、卑弥呼へのおかえしとして銅鏡百枚と一緒に五尺刀を頂いている。それ以降の時代から五尺刀が出るんですが、基本的には中国製だと考えられている。日本人にはそんな刀を作る能力がなかった。100年ちょっとで倍の蛇行した剣を作ることが出来るようになったのは凄い。こういうものを作ることによって権力を示す」と説く。また、蛇行剣が意味することについて「避邪や権力の象徴であることが考えられますが、日本人が外来技術を学んで自分で身に着けていくスピードの速さが既にこの時代に発揮されている」と青柳さんと同じように考えている。さらに、蛇行剣について「権力を示したり、魔除けに使ったりしており、あまり実用性がない。そういう部分に自分達が鍛えた特別な技術を捧げなければいけなかった当時の制作工人達がどのような気持ちで作ったか分からないですけど、そういう一見無駄に思えることが技術革新につながっていくんだなぁ」とも感じていた。

「日本という国家が出来上がっていく時期に、当時は朝鮮半島から持ってきた貴重な鉄をわざわざ実用的でないものに使う必要があった。当時の日本社会がどういうものだったか」と山﨑監督は考えながら「日本と言う国家が初期に形成する時代がどういうものだったのか」とロマンを感じている。また、研究者が真摯に謎に迫っていく姿勢を表現したい思いもがあり、保存科学の分野について重要性を2人に尋ねてみることに。青柳さんは「我々は、掘るだけを考えてきたんです。地中の中に遺物がある状態は非常に安定しているんですね。本来だったら、暴かないでそのままま地中の中に眠らせておくのが保存させるには一番良いことなんです」と述べた上で「だけども、あの時代の歴史を知りたい。権力は何処にあったのか、様々なことを知りたい。ということで、やむを得ず寝た子を起こしちゃうわけですね。寝た子を起こした場合、その子が違う世界に入ってまた安らかに眠るようにさせてあげる手当てが保存科学なんですね。ただし、科学は決して万能じゃないんです」と説く。そこで「これからも保存科学はもっと研究を重ねていく。そして、寝た子を起こした後にもう一回やすらに眠るようにするには、もっと研究を重ねていかなくちゃいけない。その途上にあるわけです」と定め「ですから、奥山(誠義)さんは非常に丁寧な方法で保存科学の手当てをしている。発展途上にある保存科学がもっと進んで、考古学と合体させると巨大なものを発掘しても安らかに再び眠らせることが出来るんじゃないか。その発展途上の途中を丁寧に監督がドキュメントして下さった」と感謝している。これを受け、山﨑監督は「奥山さんの仕事ぶりは、取材していて、頭が下がるな、ということしかない。現代の匠、此処に在りだなぁ。1日取材しても何も出ない日があっても、それでも奥山さんの作業を見ていると全然飽きない」と思い返す。岡林さんは「奥山さんの前任者、今津(節生)さんがいらっしゃった。1990年代の半ば、鏡が沢山出た黒塚古墳では、今津さんが現場で劣化しないように手当ての指示をされた。保存科学の人と考古学の人が一緒にやる、橿考研の中で30年来の風土として根付いています」と伝え「現実的には、こういう状況のところはまだまだ少ない。映画を通じて、保存科学の重要性を広く皆さんに知って頂く。そのためにも非常に良い映画だったんじゃないかな」と述べた。

幼いころから歴史が大好きで、将来は考古学者になりたかった山﨑監督は、40年以上のキャリアがある2人に対して、考古学の醍醐味を伺ってみることに。イタリアで発掘を続けてきた青柳さんは「イギリスで1760年頃に起こる産業革命までは決して凌駕されることがないぐらいの生活レベルをローマ社会が築き上げている。そのことを実感として捉えたくて考古学を始めて様々なところを発掘して、ようやく実感のあるローマ文化を知るところまで来つつあります」と振り返り「やってよかったなぁ、と思います。文章で書いたり写真で見たりするのとは全く違うローマ社会の文化の実像を体得できた。これは、考古学をやらない限りなかなかできないこと」と挙げていく。さらには「稼ぐことは出来ないけど、考古学をやると、使うことは出来るんです。おそらく何十億というお金を使ってきました。その豊かさを経験できるということもあると思います」と添えていく。岡林さんは「考古学は文字を使わないで、もので遺跡と出土した遺物で歴史を語らせる、というのが凄く魅力なんですね。でも、一方で、考古学は発見の科学と云われている。なんといっても、古墳の発掘調査でなにかが出ることが凄く楽しくて、それが最大の魅力なんだろうな。今までも様々なシーンに自分が立ち会うことが出来たのも、考古学をやっていなければ、そういうことがないと思いますので魅力かな」と語った。

「TBSドキュメンタリー映画祭2025」は、関西では、4月10日(木)まで大阪・梅田のテアトル梅田と京都・烏丸御池のアップリンク京都で開催。また、映画『巨大蛇行剣と謎の4世紀』は、4月2日(月)14:10よりアップリンク京都、4月4日(金)14:00よりテアトル梅田、4月7日(月)12:15よりテアトル梅田、4月8日(火)12:15よりアップリンク京都、4月10日(木)12:15よりテアトル梅田、4月10日(木)12:15よりアップリンク京都でも公開。

- キネ坊主

- 映画ライター

- 映画館で年間500本以上の作品を鑑賞する映画ライター。

- 現在はオウンドメディア「キネ坊主」を中心に執筆。

- 最新のイベントレポート、インタビュー、コラム、ニュースなど、映画に関する多彩なコンテンツをお伝えします!