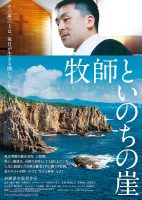

うだつの上がらない脚本家が旅先のおんぼろ宿で宿主と出会い人生と向き合う『旅と日々』がいよいよ劇場公開!

©2025『旅と日々』製作委員会

行き詰まった脚本家の旅先での出会いを風景と共に描き出す『旅と日々』が11月7日(金)より全国の劇場で公開される。

映画『旅と日々』は、行き詰まった脚本家が旅先での出会いをきっかけに人生と向き合っていく様子を繊細なストーリーテリングと独特の空気感で描き出す。強い日差しが降り注ぐ夏の海。浜辺にひとりたたずんでいた夏男は、影のある渚という女性と出会い、ふたりは何を語るでもなく散策する。翌日、再び浜辺で会った夏男と渚は、台風が接近し大雨が降りしきるなか、海で泳ぐのだった…

とある大学の授業で、つげ義春の漫画を原作に李が脚本を書いた映画を上映している。上映後、質疑応答で学生から映画の感想を問われた李は、自分には才能がないと思ったと答える。冬になり、李はひょんなことから雪に覆われた山奥を訪れ、おんぼろ宿にたどり着く。宿の主人である、べん造はやる気がなく、暖房もまともな食事もない。ある夜、べん造は李を夜の雪の原へと連れ出す。

本作は、『夜明けのすべて』『ケイコ 目を澄ませて』の三宅唱が監督・脚本を手がけ、つげ義春の短編漫画「海辺の叙景」「ほんやら洞のべんさん」を原作に撮りあげたドラマ。『怪しい彼女』『新聞記者』のシム・ウンギョンさんが脚本家の李を、堤真一さんが宿の主人であるべん造を演じ、河合優実さん、髙田万作さん、佐野史郎さんが共演。スイス・ロカルノで開催された第78回ロカルノ国際映画祭のインターナショナルコンペティション部門に出品され、日本映画としては18年ぶりとなる最高賞の金豹賞を受賞した。

©2025『旅と日々』製作委員会

映画『旅と日々』は、11月7日(金)より全国の劇場で公開。関西では、大阪・梅田の大阪ステーションシティシネマや心斎橋のイオンシネマシアタス心斎橋や難波のTOHOシネマズなんば、京都・二条のTOHOシネマズ二条や烏丸の京都シネマ、神戸・三宮のシネ・リーブル神戸等で公開。

10月27日、夜半に配信されていた”エル・クラシコ”にて、ピッチに立つジュード・ベリンガムは、なんとも趣きの深い所作をしていた。肩の手術から復帰して以来――いや、レアル・マドリー加入以降というべきか――彼のプレーは明らかに変わった。180cm台後半の背筋はまっすぐに伸び、軸をぶらさず、ふりかぶらず、ほんの小さなキックモーションで、精度と強度の伴ったショットをネットへ突き刺す。瞬間のポジションと立ち姿。最小の介入による決定的な瞬間の創出。思えば、彼のプレーは恐ろしくも”過程”に関与しない。ボールをどこで奪い、どう前進し、どのタイミングで危険な位置へ送るか――それらの一切から距離をとるように、彼は最終局面に集中し、世界を完結させる。映画的に言うならば、それは”物語”や”テーマ”から解き放たれた存在だ。この日のベリンガムのゴールは判定により取り消された。だが、むしろスコアという”言葉”から解放されたその一撃は、瞬間の運動として観る者の脳裏に焼きついている。

三宅唱監督の『旅と日々』を観て、ベリンガムのプレーから立ち上る“詩性”を過剰にでも接続させたくなった。高度にハイインテンシティ化した現代サッカーにおいて、過程への関与(労苦)を免除され、表現としての結果を託される選手などほとんどいない。それは、現代の映画産業において“アートハウス系の脚本家”が単独で成立しえないのと似ている。では、シム・ウンギョンの演じた脚本家とは何か。それは「映画的なる瞬間」を探求する存在――三宅唱監督の概念を、概念のまま実体化させたような人物である。

冒頭、彼女が机に向かうミディアムショットと、書き綴られるノートとの往復から、河合優実と髙田万作が邂逅する〈夏〉の映画が、何の断りもなく始まっていく。背景と事情を語らない河合優実と、その動きに憧憬とも成り行きとも取れる視線をともない随伴する髙田万作。二人のやり取りは、意味や物語に回収されることを巧みに拒み続ける。むしろ、何も語らずにトンネルの暗闇で陰になる立ち姿、消失点に消えていく直前の一歩、そして肉体性が不意に露わになる雨の浜辺――それらすべてを支えるのは、テクニカラーを思わせる深い青だ。バカンスの安穏さとは無縁の、うっかり近づけば危ういほどに白波立つ海。その激しさは、ヨーロッパ・アートフィルムに脈々と受け継がれてきた“海洋の猛威”そのものといえる。運動とショットと歴史の連続性から立ち上がる〈夏〉の映画的魅力。文脈的な必然や因果的な納得がなくとも、有無を言わせぬ映像の力でこちら側の感性をこじ開ける。その仕事ぶりを前に、私たちは作中で佐野史郎が発したように、像を結ばぬまま、言葉を描き続けるしかないのかもしれない。

シム・ウンギョン演じる脚本家は、出来事に対して生じた心の動きを言葉にしようとしつつ、同時に言葉につかまることを拒む。それは、脚本家としての信条である以上に、いま目の前でしか存在しえない映画というアートフォームへの所信表明のように受け止められる。――脚本家? どんな物語を書いている? テーマは? 後半の〈冬〉の場面。彼女は堤真一演じる宿の主人に、そのような問いを投げかけられる。呼気が白くなるほどの寒気の中、雪景色の白い光が射しこむ居間。彼女が何を語ったか、あるいは語らなかったか――表情と肩の動きの流れ。この89分間の核心が、静かに流れ込んでくるかのようだった。思い返せば、この〈冬〉のやり取りは映画そのものへの「自己言及」であり、“作品をつくること”に関する小さな宣言でもあるのだ。 同じ場での構図が反復され、左右対称の姿勢で切り返されれていく。 その流れのなかに、物語でもメッセージでもない、しかし確かに存在するショットとその連なりがもたらす達成が見えてくる。主人の朴訥とした語りの中に薫る、ささやかなオフビート的ヒューマニズムも、人が身体を以て表現する映画というものがどうしようもなく映し出してしまう一面なのだ。

これまでの三宅唱作品と『旅と日々』は、明確に位相が異なる。 奥行きの中で小さくなっていく人間を慈しむように持続するショットの魅力は変わらぬまま、求めているものは異質だ。かつての作品が、どこかわたしたちに「語りかけてくれた」のに対し、本作はその質感をあえて手放し、映画そのものの運動を試みている。ベリンガムも三宅唱も、ピッチとスクリーンという異なる舞台で、それぞれの表現の高みへと身を投じていた。 両者のあいだに見出される相似形は、決して暴論ではないだろう。

fromhachi

- キネ坊主

- 映画ライター

- 映画館で年間500本以上の作品を鑑賞する映画ライター。

- 現在はオウンドメディア「キネ坊主」を中心に執筆。

- 最新のイベントレポート、インタビュー、コラム、ニュースなど、映画に関する多彩なコンテンツをお伝えします!

-200x108.jpg)