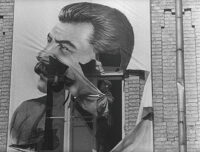

謎の番組にのめり込んだ若者が自分探しにもがく『テレビの中に入りたい』がいよいよ劇場公開!

©2023 PINK OPAQUE RIGHTS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

1990年代のアメリカの郊外を舞台に、毎週土曜日に放送される深夜番組を唯一の居場所にしている若者たちの奇妙な体験を描く『テレビの中に入りたい』が9月26日(金)より全国の劇場で公開される。

映画『テレビの中に入りたい』は、1990年代のアメリカ郊外を舞台に、自分のアイデンティティにもがく若者たちが深夜番組の登場人物に自らを重ねる姿を、不穏かつ幻想的に描いたスリラー映画。冴えない毎日を過ごすティーンエイジャーのオーウェンにとって、毎週土曜日の22時30分から放送される謎めいたテレビ番組「ピンク・オペーク」は、生きづらい現実を忘れさせてくれる唯一の居場所だった。オーウェンは同じくこの番組に夢中なマディとともに、番組の登場人物と自分たちを重ね合わせるようになっていく。しかしある日、マディはオーウェンの前から姿を消してしまう。ひとり残されたオーウェンは、自分はいったい何者なのか、知りたい気持ちとそれを知ることの怖さとの間で身動きが取れないまま、時間だけが過ぎていく。

本作では、『名探偵ピカチュウ』のジャスティス・スミスがオーウェン、『ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え!』のジャック・ヘブンがマディを演じ、『ショップリフターズ・オブ・ザ・ワールド』のヘレナ・ハワード、ミュージシャンのスネイル・メイルことリーンジー・ジョーダン、『ティル』のダニエル・デッドワイラー、ロックバンドのリンプ・ビズキットのボーカルで映画監督としても活動するフレッド・ダーストが共演している。

©2023 PINK OPAQUE RIGHTS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

映画『テレビの中に入りたい』は、9月19日(金)より全国の劇場で公開。関西では、大阪・梅田のテアトル梅田や心斎橋のkino cinema 心斎橋や茨木のイオンシネマ茨木、京都・烏丸御池のアップリンク京都、兵庫・神戸のシネ・リーブル神戸や尼崎のMOVIXあまがさきで公開。

この特異な詩性は光の粒子と共鳴し、ノスタルジーとは一線を画しながら観る者の記憶を震わせてしまう。これは、スクリーンを越えて刻まれる感覚の記録である。

物語の中心にあるのは、オーウェンとマディという二人の人物。この二人には、ジェーン・シェーンブルン監督自身のジェンダー・アイデンティティが投影されている。だが、安易に政治的言説へと還元しない。論理的に語られても必要十分なテーマが、感覚的な飛躍や現実線からの逸脱へと変容していく。特に、クィアネスは「主題」であると同時に、現実に存在する「他ならぬ“わたし(わたしたち)”」として現れる。VHSのモアレした質感をインサートする映像話法の技巧には、アートとしてクィアネスを表現するという野心的で確信的なインスピレーションがあった。

1996年、二人が共通のテレビ番組『The Pink Opaque』を通じて出会った時、ショットの呼吸は繋がりの萌芽を捉えている。それからしばらく経ち、オーウェンは家父長的な抑圧を内在化しつつ成長した。マディは「ここではないどこか」へ視線をやりながらも、現実存在を否定することで辛うじて自制を保っている。注目すべきは、マディの髪型や装いだ。ジャンプする時制とともに、その装いは変わっていく。その過程に、彼女が世界と折り合いをつけようとする痛切な痕跡を見出してしまう。

本作を「郊外(サバービア)映画」の系譜になぞらえるなら、その中心にあるのは「向こう側にありながら決して行けない場所」という郊外特有の閉塞感だ。出口のない夢想を内在化した果てに訪れる、ある種の諦念がある。“精神の地平”で結ばれた二人を分かつものは、まさに郊外が要請する「あるべき姿」そのものといえよう。やがて、物語はテレビ番組の世界観を拡張するかのように、現実から逸脱した感覚的表現へと突き進む。電線はスパークし、色彩は光線の奔流となって観客の視細胞を刺激していく。逃避の幻想が濃くなればなるほど、“ここではしっくりと生きられない”という不可能性は、のっぴきならぬほどに可視化される。

フィービー・ブリジャーズの儚いストロークを添えたスロッピー・ジェーンの歌声と、大人になった二人の再会のカットバックは象徴的だ。変わらぬはずの関係は、しかし生存のための選択によって位相を変えてしまった。誰も非難することはできない。だが、その裂け目は取り返しのつかない痕跡として刻まれる。後悔はいつも、取り戻すには遅すぎる瞬間にしか訪れない。

ふと、忘れがたい場面を思い出す。マディが独白するシークエンスだ。青暗い一室で来し方を語る横顔を、黄色みがかった光が斜めに横断していく。まるで人体をスキャンするかのように、彼女の記憶を、感情を、手渡された瞬間であった。さらに遡ることを許してもらえるならば、ふたりが出会ったあの頃、マディがオーウェンとのやり取りのさなかに投げかけた短い言葉を反芻させてほしい。

“Don’t apologize”

否定形のその一言は、何よりも確かな存在そのものを認めてくれた証であった。観客として、いま振り返るなら躊躇いなく言える…「あの瞬間こそが決定的だった」と。だが、あの日、あの時、あの保守的な土地にあって、果たして何ができただろう。この問いは観客自身にも突き刺さる。つまり“一般的”とされる規範を内在化している自分自身の姿をも暴き出すからだ。作中たびたび訪れる「第4の壁」を超える瞬間にも顕著である。かたむけられた視線、その先で発せられる言葉。フレームの中の人物が「見ている我々」の存在を認識するそのシーンは、観客に逃げ場を与えない。実存の息遣いそのものである。

リアルと『The Pink Opaque』的世界が溶け合い、特異な質感が画面に充満するにつれて、切実性が前面に押し出されていく。壁を破り、ブラウン管を貫かんとする動き(ここで邦題『テレビの中に入りたい』の絶妙な響き)と呼応する。魂の死を想起させるものであった。どれだけ年月を重ねても消えない、自分と周囲との違和感だ。しかし、それこそが自己を形作る。作中のテレビ番組は、その違和感を映し出し、時に慰撫し、時に引き裂く存在として現れるのだ。作り手自身が語るように、テレビやスクリーンは幼少期から自己を認識する場であり、他者とつながる装置でもあった。だからこそ、本作には「ありのままで生きる場所を見出したい」「スクリーンの向こうと繋がりたい」という切実な願望が同居しているように映っている。それは、一方的な理想に収まらない。テレビ/スクリーンは救いであると同時に、現実との乖離を強調する媒介にもなり得る。だが、その矛盾を抱え込むこと自体が、本作のきわめて正直な信念として響いてくるのだ。

fromhachi

- キネ坊主

- 映画ライター

- 映画館で年間500本以上の作品を鑑賞する映画ライター。

- 現在はオウンドメディア「キネ坊主」を中心に執筆。

- 最新のイベントレポート、インタビュー、コラム、ニュースなど、映画に関する多彩なコンテンツをお伝えします!